Qu'est-ce que la capture et le stockage du carbone ?

La capture et le stockage du carbone expliqués : fonctionnement, méthodes de stockage géologique et potentiel exceptionnel du Canada pour atteindre le net zéro.

Une technologie essentielle pour la neutralité carbone

Face à l'urgence climatique, la capture et le stockage du carbone (CSC) s'impose comme une solution incontournable dans la lutte contre les changements climatiques. Cette technologie permet de réduire les émissions en capturant le dioxyde de carbone directement à sa source, que ce soit une centrale électrique ou une installation industrielle, puis en l'injectant en profondeur sous terre pour un isolement à long terme [1]. En empêchant ce gaz à effet de serre d'atteindre l'atmosphère, le CSC joue un rôle crucial dans nos efforts collectifs vers la neutralité carbone.

Aujourd'hui, la capture et le stockage du carbone ne représente qu'environ 0,1% des émissions mondiales, soit environ 50 millions de tonnes par an [1]. Pourtant, pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, cette technologie devra capturer près d'1 milliard de tonnes d'ici 2030 et plusieurs milliards d'ici 2050 [1, 2]. Comme l'ont souligné des experts européens sur la stratégie climatique : « no CCUS, no net zero ». Sans capture et stockage du carbone à grande échelle, l'objectif d'émissions nettes nulles d'ici 2050 serait tout simplement inatteignable [4].

Où et comment le dioxyde de carbone est-il stocké ?

Le voyage du carbone vers les profondeurs terrestres

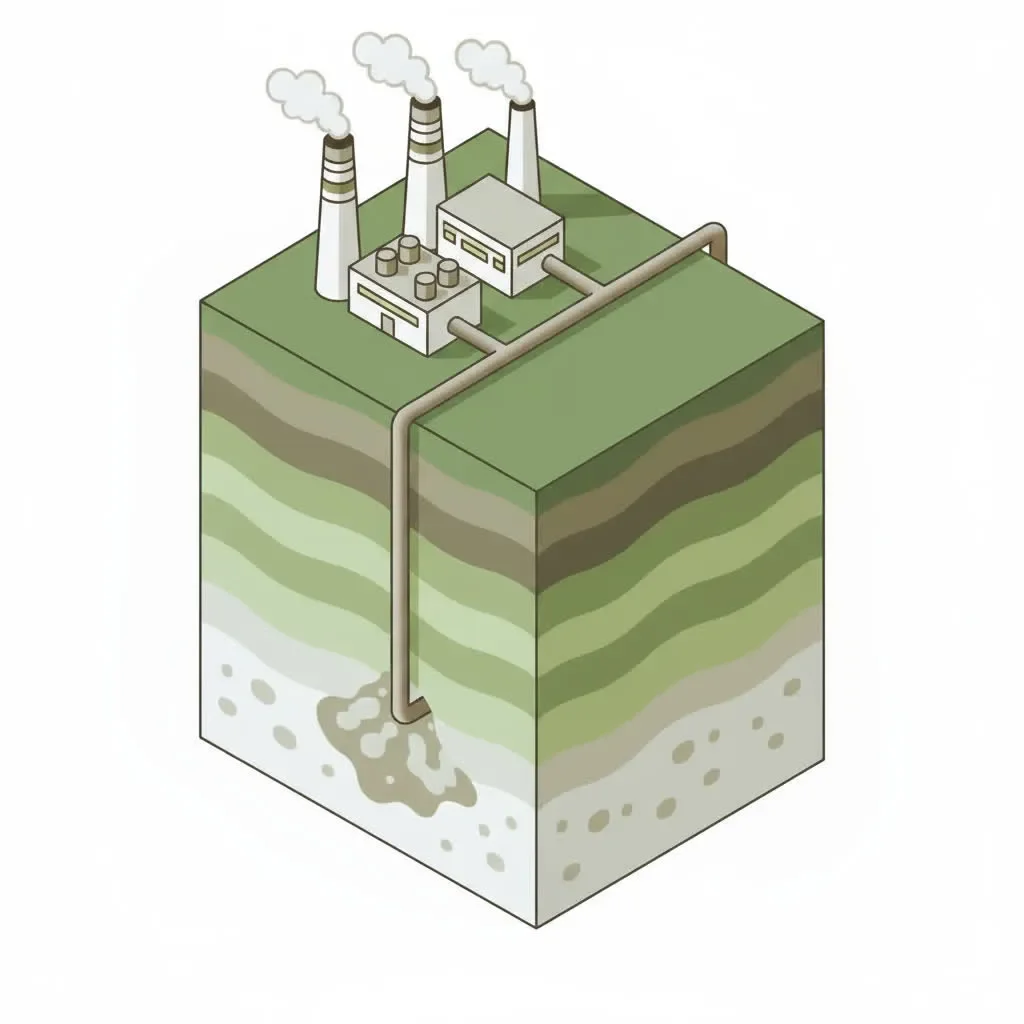

Une fois capturé, le dioxyde de carbone entame un voyage remarquable vers les entrailles de la Terre. Le processus commence par la compression du gaz en un fluide dense, qui est ensuite injecté dans des formations rocheuses profondes, situées à plus de 800 mètres sous la surface [3]. Ces formations souterraines fonctionnent de manière similaire aux réservoirs naturels de pétrole et de gaz, avec une roche poreuse capable de contenir le carbone et des couches imperméables au-dessus qui le piègent en place.

Les sites de stockage appropriés incluent plusieurs types de formations géologiques : les aquifères salins profonds (couches rocheuses poreuses saturées d'eau salée), les champs pétroliers et gaziers épuisés, et même les veines de charbon inexploitables [1]. Au Canada, la réglementation est stricte pour garantir la sécurité du stockage. Par exemple, en Alberta, les règlements exigent que le stockage non destiné à la récupération assistée du pétrole soit effectué à au moins 1 kilomètre de profondeur [5]. Cette profondeur minimale assure que le carbone reste dans un état supercritique à haute densité, maximisant ainsi la capacité de stockage.

Des mécanismes naturels pour un confinement permanent

Ce qui rend le stockage géologique du carbone particulièrement prometteur, c'est la multiplicité des mécanismes qui assurent son confinement à long terme. D'abord, une couche de roche imperméable au-dessus du réservoir crée un piège structurel, empêchant physiquement le gaz de remonter vers la surface [5]. Ensuite, le dioxyde de carbone se dissout progressivement dans l'eau salée (saumure) présente dans la formation. Enfin, une partie du carbone réagit chimiquement avec les minéraux environnants pour former des carbonates solides au fil du temps, un processus appelé piégeage minéral [2].

Comme le soulignent les experts, « le dioxyde de carbone dissous peut réagir avec la roche environnante pour former des minéraux carbonatés solides, piégeant et stockant de façon permanente cette portion injectée » [1]. Ces mécanismes combinés (structurel, de solubilité et minéral) garantissent que la majeure partie du gaz demeure emprisonnée sous terre de manière permanente, répondant ainsi aux préoccupations légitimes concernant les fuites potentielles.

Les différentes approches de stockage du carbone

Le stockage géologique : la solution de choix

Parmi les diverses méthodes de séquestration du carbone, le stockage géologique domine largement les projets actuels de CSC à travers le monde. Cette prédominance s'explique par sa capacité à accommoder de très grands volumes de gaz à effet de serre et à le maintenir isolé pendant des millénaires [2]. Les aquifères salins et les réservoirs de pétrole et de gaz épuisés constituent des cibles privilégiées, car ils possèdent l'espace poreux nécessaire pour contenir les émissions et les scellements géologiques pour les confiner.

La capacité mondiale de stockage géologique est véritablement impressionnante. Les analyses estiment qu'elle se situe dans l'ordre de centaines à milliers de gigatonnes, suffisamment pour compenser une portion significative des émissions anthropiques [2]. Cette immense capacité fait du stockage géologique une pierre angulaire des stratégies d'atténuation, particulièrement pour les industries où la décarbonisation complète demeure techniquement difficile ou économiquement prohibitive.

La carbonatation minérale : vers la permanence ultime

Si le stockage géologique offre une solution robuste, la carbonatation minérale représente peut-être l'approche la plus sécuritaire à long terme. Ce processus accélère une réaction naturelle qui se produit normalement sur des milliers d'années : le dioxyde de carbone réagit avec certaines roches riches en calcium ou en magnésium pour former des carbonates solides stables [2]. Le résultat est remarquable : le carbone se retrouve littéralement transformé en roche, éliminant pratiquement tout risque de fuite.

La carbonatation minérale peut s'effectuer de deux manières : in situ, en injectant le gaz dans des formations rocheuses réactives comme le basalte où il se minéralise sous terre, ou ex situ, en faisant réagir les émissions avec des minéraux broyés ou des déchets industriels en surface [2]. Bien que cette technologie en soit encore à ses débuts, avec des projets pilotes comme CarbFix en Islande, les recherches suggèrent qu'elle pourrait potentiellement stocker des milliards de tonnes annuellement d'ici le milieu du siècle si elle est développée à grande échelle [2].

Le stockage biologique : complémentaire mais non permanent

La nature stocke le carbone depuis des éons dans les forêts, les sols et les écosystèmes divers. À travers la photosynthèse, les plantes et les arbres absorbent le dioxyde de carbone et le stockent sous forme de carbone organique dans leurs troncs, racines et dans le sol [2]. Protéger et étendre ces « puits de carbone » naturels (reforestation, amélioration du carbone dans les sols, préservation des zones humides) constitue une stratégie climatique essentielle.

Cependant, comme le note le Régulateur de l'énergie du Canada, « ces formes ne stockent pas nécessairement le dioxyde de carbone de façon permanente » [5]. Un arbre finit par mourir et se décomposer, libérant ses émissions, tandis que le carbone dissous dans l'océan pourrait retourner dans l'air ou affecter la chimie océanique. Ainsi, les solutions basées sur la nature sont vitales mais doivent être maintenues indéfiniment pour garder le carbone séquestré. Elles sont mieux considérées comme un complément aux approches d'ingénierie qui offrent le stockage permanent « sous clé » nécessaire pour stabiliser les concentrations atmosphériques à long terme [2].

Le stockage du carbone au Canada : un potentiel exceptionnel

Des ressources géologiques parmi les plus vastes au monde

Le Canada bénéficie d'une position enviable en matière de stockage géologique. Avec environ 389 gigatonnes de capacité prospective terrestre disponible, le pays possède l'une des plus importantes ressources au monde [3]. Cette richesse géologique se concentre principalement dans l'Ouest canadien : la Saskatchewan détient environ 70% de ce potentiel avec 290 gigatonnes, suivie de l'Alberta avec 79 gigatonnes et du Manitoba avec 13,5 gigatonnes [3].

Pour mettre ces chiffres en perspective, la capacité totale de stockage du Canada pourrait théoriquement contenir « des centaines d'années » d'émissions annuelles actuelles du pays, qui s'élevaient à environ 708 millions de tonnes en 2022 [6].

Une expansion ambitieuse en cours

Le Canada accélère actuellement ses efforts de stockage du carbone dans le cadre de sa stratégie climatique. Le soutien politique gouvernemental (incluant des crédits d'impôt à l'investissement pour le CSC et du financement pour des projets de démonstration) s'est intensifié ces dernières années [3]. En 2022, le gouvernement fédéral a publié la « Stratégie de gestion du carbone du Canada », soulignant le CSC comme élément clé pour atteindre les cibles nationales d'émissions.

Sur le plan des projets concrets, de nombreuses nouvelles initiatives CSC et centres régionaux sont en développement. Dans l'Ouest canadien seulement, 11 nouvelles installations de stockage étaient en cours de développement en 2025, visant à séquestrer les émissions provenant d'industries comme les sables bitumineux, la production d'électricité, le ciment et les engrais [5]. La province de l'Alberta a adopté une approche de centres régionaux. En 2022, elle a sélectionné plus de 25 projets proposés pour évaluation approfondie, tous impliquant des sites de stockage dédiés ou l'envoi du carbone vers des centres de stockage partagés [5].

Cette tendance s'oriente vers le stockage géologique dédié dans ces nouveaux projets. Au Québec, des entreprises innovantes comme Squatex Ressources & Énergies contribuent également à cet effort collectif en combinant leur expertise en forage carboneutre avec la recherche de réservoirs souterrains appropriés pour l'enfouissement du CO2, démontrant que la transition énergétique peut s'appuyer sur des approches intégrées alliant exploitation responsable de ressources comme l'hydrogène et solutions de stockage du carbone. Avec sa géologie abondante et son expertise technique, la vision du Canada est d'utiliser le CSC pour décarboniser les industries lourdes (comme le ciment, l'acier, le raffinage, les sables bitumineux) et même permettre des émissions négatives à l'avenir, par exemple en combinant la bioénergie avec le CSC.

Conclusion : Un pilier incontournable de la décarbonisation

La capture et le stockage du carbone représentent bien plus qu'une simple technologie parmi d'autres dans notre arsenal climatique. Le CSC constitue un pilier fondamental pour atteindre la neutralité carbone, particulièrement pour les industries où les émissions restent difficiles à éliminer complètement. Le Canada, avec ses vastes ressources géologiques, se positionne comme un leader mondial potentiel du stockage souterrain [3].

Les projets pionniers comme Weyburn-Midale et Quest ont démontré la faisabilité technique du stockage sécuritaire à long terme. Maintenant, la transition cruciale consiste à passer des projets de récupération assistée du pétrole (dont la capacité demeure limitée) vers le stockage permanent dans les aquifères salins, qui offrent un potentiel de séquestration considérablement plus important [3]. Cette évolution permettra d'exploiter pleinement les centaines de gigatonnes de capacité dont dispose le pays.

Alors que le Canada déploie son ambitieux programme de centres régionaux de stockage et de pipelines de transport, la capture et le stockage du carbone s'affirment comme une technologie essentielle pour décarboniser les industries lourdes et, ultimement, pour atteindre nos objectifs climatiques collectifs. La route vers la neutralité carbone passera inévitablement par les profondeurs de notre sous-sol.

Références

[1] Lebling, Katie, et al. "7 Things to Know About Carbon Capture, Utilization and Sequestration." World Resources Institute, 16 May 2025. https://www.wri.org/insights/carbon-capture-technology#:~:text=Today%20CCUS%20captures%20around%200.1,billions%20of%20tons%20by%202050

[2] Riedl, Danielle, et al. "5 Things to Know About Carbon Mineralization." World Resources Institute, 22 June 2023. Web. , https://www.wri.org/insights/carbon-capture-technology, https://www.wri.org/insights/carbon-mineralization-carbon-removal#:~:text=impacts%20of%20climate%20change,hundreds%20or%20thousands%20of%20years

[3] Felder, Melissa, Anastasia Hervas, and Chris Noyahr. "Evaluation of Carbon Capture and Storage Potential in Canada." Clean Prosperity, April 2024. https://cleanprosperity.ca/wp-content/uploads/2024/04/Evaluation_of_carbon_capture_and_storage_potential_in_Canada.pdf

[4] Clean Air Task Force, and CCUS Forum (EU). A Vision for Carbon Capture, Utilisation, and Storage in the EU. CATF, 2022. https://www.catf.us/resource/a-vision-carbon-capture-utilisation-and-storage-eu/

[5] Canada Energy Regulator. Market Snapshot: Where and How Is Carbon Dioxide Stored in Canada? CER, 7 Jan. 2025. https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/market-snapshots/2025/market-snapshot-where-and-how-is-carbon-dioxide-stored-in-canada.html#:~:text=While%20EOR%20continues%20to%20offer,on%20third%20party%20carbon%20storage

[6] Environment and Climate Change Canada. Where Canada's Greenhouse Gas Emissions Come From: 2024 National Greenhouse Gas Inventory. Government of Canada, 3 May 2024. https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2024/05/where-canadas-greenhouse-gas-emissions-come-from-2024-national-greenhouse-gas-inventory.html